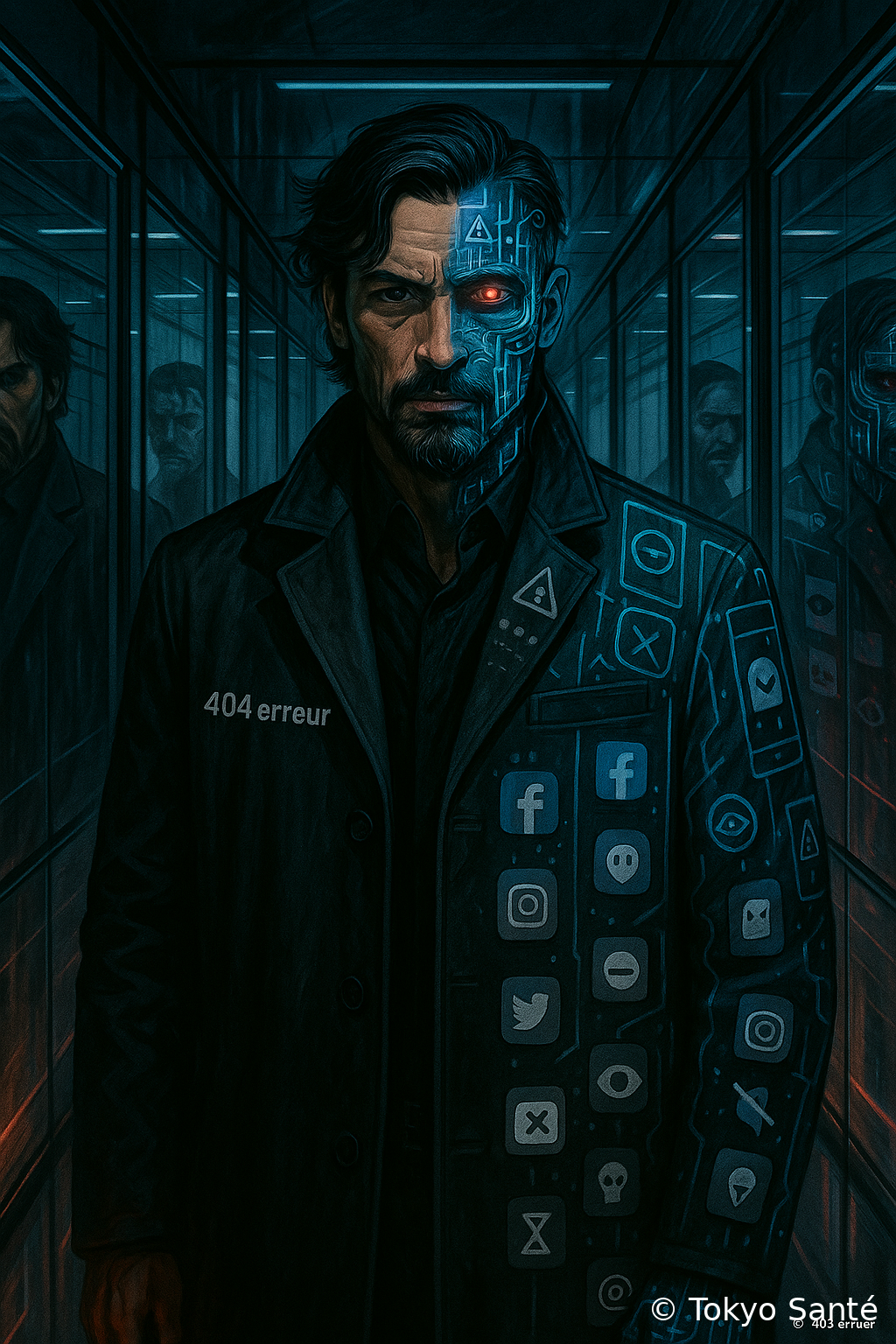

Réseaux sociaux : comment la machine pense à votre place

TikTok, Instagram, Facebook, YouTube.

On les appelle réseaux sociaux, mais ce sont surtout des machines à produire du comportement. Elles ne relient pas seulement les gens entre eux : elles capturent l’attention, exploitent les biais cognitifs, orientent nos conduites.

La captologie : quand la technologie devient persuasive

Le design de ces plateformes ne vise pas la neutralité. Il repose sur une science :

la captologie, ou l’art d’utiliser la technologie pour changer le comportement humain.

Née à Stanford, elle alimente la conception d’interfaces addictives :

-

scroll infini (vous ne décidez jamais d’arrêter) ;

-

notifications rouges (qui déclenchent un réflexe d’urgence) ;

-

likes visibles (pour activer le besoin de validation) ;

-

stories qui disparaissent (pour provoquer une peur de manquer quelque chose).

Ces choix ne sont pas esthétiques. Ils sont stratégiques.

L’algorithme apprend à vous connaître… mieux que vous

Chaque clic, pause ou partage est enregistré, analysé, intégré.

Petit à petit, l’algorithme vous profile, et vous propose un contenu de plus en plus ciblé, de plus en plus émotionnel.

Ce contenu est choisi non pour sa qualité, mais pour sa capacité à vous faire rester.

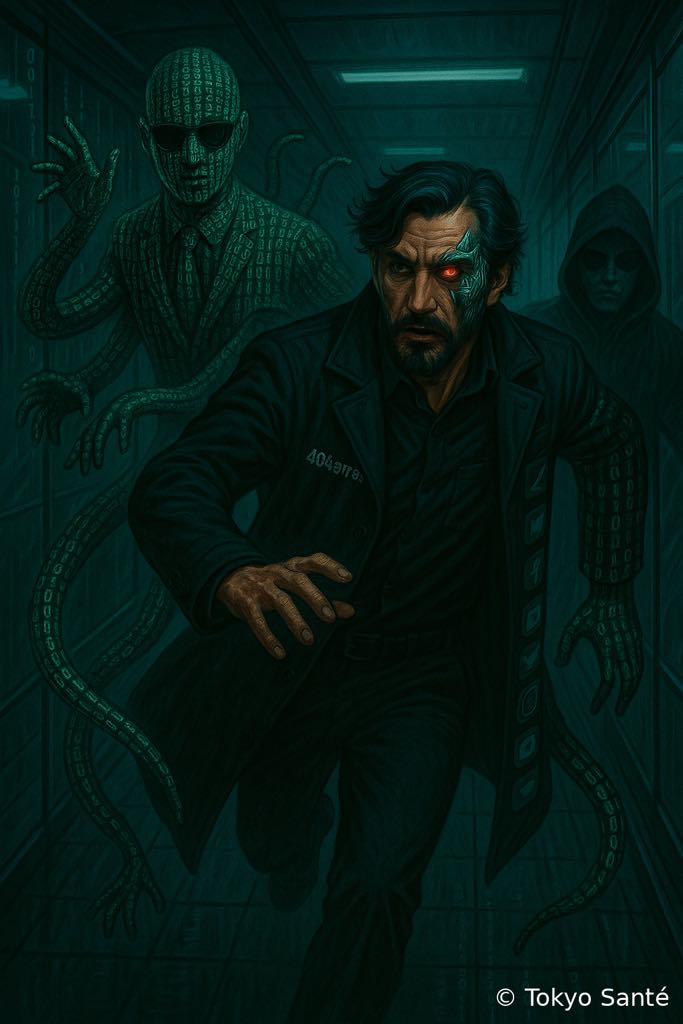

C’est là qu’apparaît la bulle de filtre :

Vous voyez ce que vous aimez déjà.

Vous entendez ce que vous croyez déjà.

Et vous croyez que c’est le monde.

Les biais cognitifs exploités

Les plateformes numériques ne vous trompent pas — elles vous exploitent.

Voici quelques biais que leur design utilise :

-

Biais de confirmation : vous cherchez à confirmer ce que vous pensez déjà.

-

Biais de rareté : si un contenu disparaît (story), vous lui donnez plus de valeur.

-

Biais de récompense variable : comme dans les machines à sous, vous scrollez dans l’attente de « tomber sur quelque chose ».

Résultat : vous restez, vous consommez, vous réagissez.

Mais vous ne parlez plus.

Pas vraiment. Pas au sens fort du mot.

Une logique qui efface le sujet

À force d’être traités comme des utilisateurs, nous oublions que nous sommes aussi des sujets :

-

des êtres divisés,

-

traversés par le doute, le manque, le symptôme,

-

capables de dire quelque chose qui ne se mesure pas.

Mais dans l’univers algorithmique, ce qui ne se mesure pas n’existe pas.

On veut de la clarté, de l’engagement, du sourire.

Pas de silence. Pas de trouble. Pas de vacillement.

Et le symptôme ?

Ce qu’on appelait jadis “symptôme” — cette manière singulière d’exister à côté des normes — est aujourd’hui :

-

converti en hashtag,

-

marketé comme identité (#anxieux, #burnout, #hpi…),

-

ou tout simplement évacué, remplacé par un contenu optimisé.

Les réseaux sociaux sont donc des espaces où le symptôme n’a plus sa place.

Ou bien : où il est monétisé, mais jamais écouté.

Que faire de tout ça ?

Ne pas fuir.

Mais regarder lucidement ce que la machine fabrique en nous.

Et surtout :

-

remettre de la parole là où il n’y a que des signaux,

-

remettre du temps là où tout s’accélère,

-

remettre du symptôme là où tout veut être solutionné.

Par 404.erreur

Pour aller plus loin :