S’adapter — quand un mot devient une injonction

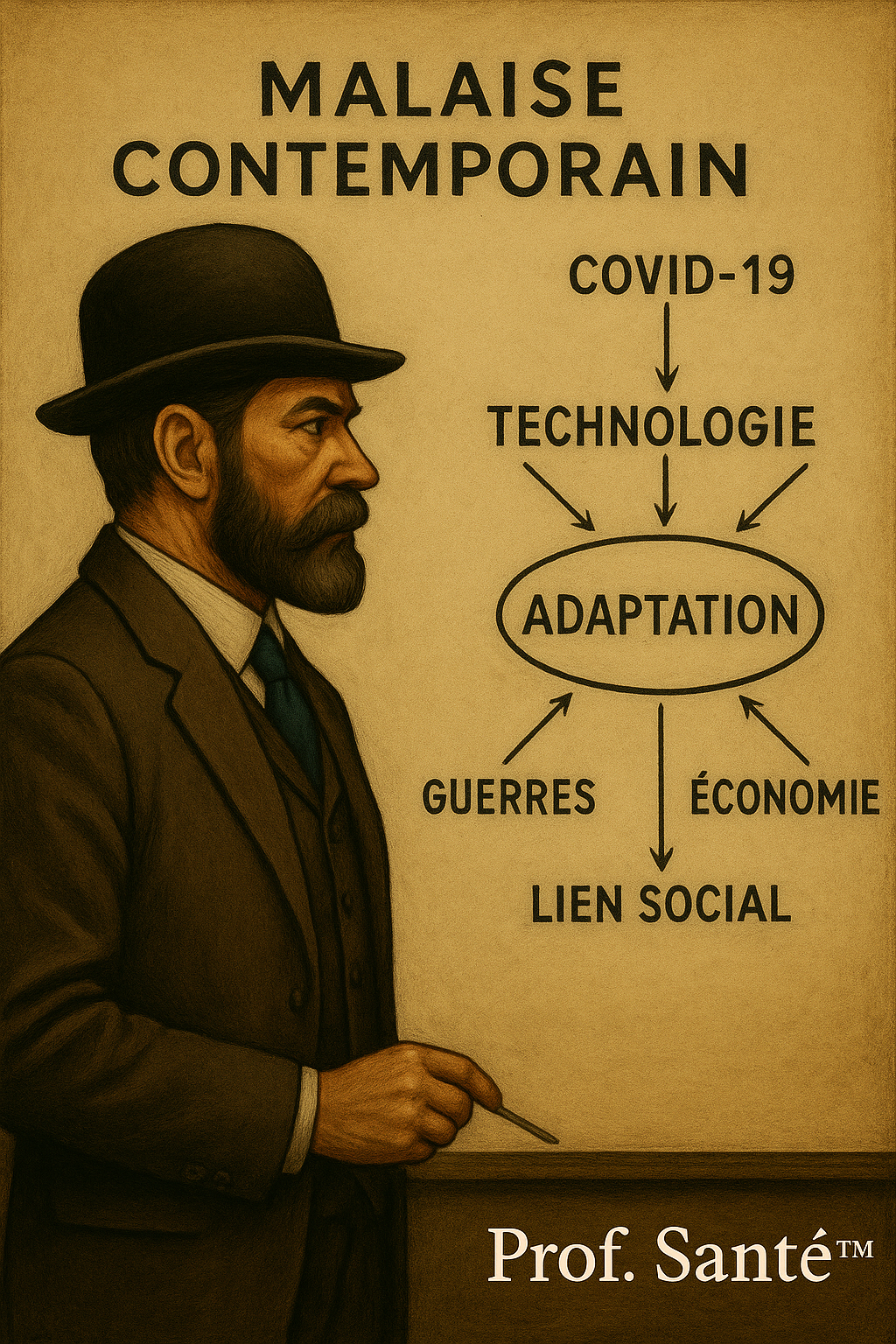

Depuis quelques années, un mot revient sans cesse dans la bouche des experts, des managers, des thérapeutes, des politiques : s’adapter. On l’entend partout. Et si ce mot n’était pas aussi neutre qu’il y paraît ? S’il révélait, au fond, quelque chose du malaise de notre époque ?

Le nouveau mantra de la modernité

S’adapter est devenu un mot-clé de notre époque. On doit s’adapter à tout :

-

à la vitesse de la technologie,

-

aux changements du monde du travail,

-

aux crises sanitaires ou géopolitiques,

-

aux transformations de nos relations,

-

aux effets du réchauffement climatique.

Cette capacité à “s’ajuster” est aujourd’hui perçue comme une qualité. Mieux : une vertu. Dans certains contextes professionnels, scolaires ou familiaux, être capable de s’adapter devient même un critère d’évaluation, une preuve de bonne santé psychique.

La bascule du Covid : du conseil à l’injonction

Pendant longtemps, on a pu croire que “s’adapter” relevait du bon sens. Mais la pandémie de Covid-19 a tout changé. Le mot est devenu surmoïque, c’est-à-dire qu’il a pris la forme d’un impératif moral : “Tu dois t’adapter”.

On a dû :

-

travailler depuis son salon avec une connexion instable,

-

supporter l’isolement, les incertitudes, les annulations,

-

apprendre à vivre dans l’attente d’un nouveau protocole, d’une nouvelle norme, d’un nouvel outil.

S’adapter n’était plus un choix : c’était une condition de survie sociale.

Un mot qui évacue la souffrance

Ce que cache l’impératif d’adaptation, c’est qu’il évacue la souffrance. Il ne permet pas d’en dire quelque chose, de la traverser ou de la comprendre. Il dit plutôt :

“Si tu souffres, c’est que tu ne t’adaptes pas assez.”

Ainsi, on transforme :

-

une dépression en défaut d’agilité,

-

une angoisse en résistance au changement,

-

un burn-out en incompétence émotionnelle.

Et l’être humain, dans tout ça ? Il est responsabilisé voire culpabilisé, sommé de se réajuster sans fin à un monde qui change plus vite que lui.

La norme adaptative comme outil de contrôle

Sous ses dehors pragmatiques, l’adaptation devient donc un outil de normalisation. Elle ne laisse pas de place à la singularité, à la lenteur, au conflit intérieur. Elle impose un modèle unique de fonctionnement : flexible, rapide, sans plainte.

En discutant avec quelques psy, ils nous disaient que nous ne sommes pas faits pour fonctionner parfaitement. Et que c’est précisément cela, être humain. Une parole, un symptôme, une fatigue ne trouvent pas toujours leur solution dans un simple ajustement comportemental — et encore moins dans une mise à jour psychologique express.

Et si l’on s’arrêtait un instant ?

Plutôt que de répéter l’impératif d’adaptation, ne pourrait-on pas, parfois, s’autoriser à ne pas s’adapter ? À dire non. À résister. À ralentir. À faire entendre ce que cette injonction vient faire taire.

C’est peut-être là, dans cet écart, que quelque chose de l’être humain peut à nouveau se dire. Et qu’une autre forme de rapport au monde, moins standardisé, plus éthique, peut s’inventer.

Pour aller plus loin

-

Roland Gori, dans plusieurs de ses ouvrages, critique vivement cette “idéologie adaptative” qui transforme la souffrance en incapacité individuelle.

-

La psychanalyse ou la psychothérapie, en accueillant ce qui ne s’adapte pas, offre un espace pour entendre le symptôme, plutôt que de chercher à le gommer.

Par Prof. Santé™