Sujet captif, corps connecté : figures de l’aliénation numerique

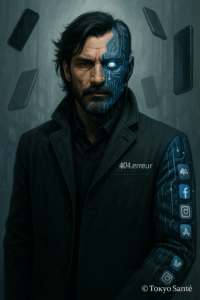

L’aliénation n’est plus une affaire idéologique ou sociale : elle est désormais incarnée dans le corps même du sujet. Entre interface et intériorité, l’image de l’homme-écran dit la capture du sujet dans les mailles du discours numérique.

L’image fonctionne comme un symptôme condensé. Le sujet y apparaît captif d’un réseau de signifiants techniques, figé dans une interface. Et l’absence du “f” de Facebook — détail a priori insignifiant — devient presque une brèche : un défaut dans l’interface, un reste symbolique. Peut-être le point d’où un autre discours pourrait surgir.

Ce que donne à voir cette figure mi-humaine, mi-smartphone, c’est un retournement structurel du rapport du sujet à la technique. Non plus un usage, mais une incorporation. Non plus un outil, mais une topologie nouvelle du moi — où ce dernier devient surface de projection, flux d’information, organe d’exposition.

Le visage recouvert d’un écran, le torse marqué des logos de plateformes, le tout contenu dans une bulle translucide : cette image condense plusieurs dimensions de l’aliénation contemporaine, que l’on peut lire à partir du champ psychanalytique.

1. Le corps comme support du discours capitaliste

Dans cette scène, le corps n’est plus le lieu de l’énigme, du symptôme ou du désir : il est devenu une interface lisse, littéralement publicitaire. Le sujet est pris dans une logique de performance et de visibilité. Le torse s’ouvre à des logos, non pas comme ornement, mais comme signifiants-maîtres contemporains, qui dictent les coordonnées du moi : suivre, liker, publier, optimiser.

Ce corps-là n’habite plus le langage, il s’affiche. Il est traversé par des injonctions à être visible, performant, mesurable. Le fantasme néolibéral se loge dans l’organique : l’homme-machine est productif, connectable, quantifiable. Mais il ne parle plus. Il ne désire plus.

2. La bulle algorithmique comme structure du lien

404.erreur n’est pas une figure de l’exclusion, mais de la désynchronisation. Il ne disparaît pas : il déraille. Sujet pris dans les flux, mais en léger retard, en mauvaise fréquence, en absence d’écho. Il incarne ce moment où le lien à l’Autre ne se coupe pas, mais ne répond plus. Un symptôme numérique du silence.

La bulle qui entoure ce sujet n’est pas simplement une métaphore visuelle. Elle dit quelque chose de la structure du lien à l’Autre dans l’espace numérique : un lien sans altérité. L’algorithme filtre, adapte, anticipe. Il évacue l’imprévisible, le manque, la bévue — soit précisément ce qui ouvrait jusqu’ici à la subjectivité.

Dans ce contexte, le fantasme d’un monde « sur-mesure » devient le réel de l’enfermement. Le sujet ne rencontre plus l’Autre, il reçoit des données ajustées à ses habitudes. Il n’interprète plus, il consomme. Ce n’est plus le désir qui le meut, mais un agencement de stimulations calibrées.

3. Le sujet forclos ?

Ce qui est en jeu ici, ce n’est pas une dystopie, mais une clinique en devenir. Celle d’un sujet forclos du symbolique, privé de l’écart, du manque, du détour. La machine numérique n’est pas un Autre structurant : elle est une fonction miroir sans division. Elle renvoie à l’utilisateur ce qu’il a déjà cliqué, aimé, cherché.

Le sujet, dès lors, est captif d’une jouissance sans reste, circulant entre les plateformes comme dans une boucle de répétition. Et l’image de l’homme-écran, loin d’être science-fictionnelle, devient un symptôme contemporain : celui d’une subjectivité en excès de présence, en déficit d’altérité.

Par 404.erreur