Tokyo Santé : un contre-algorithme

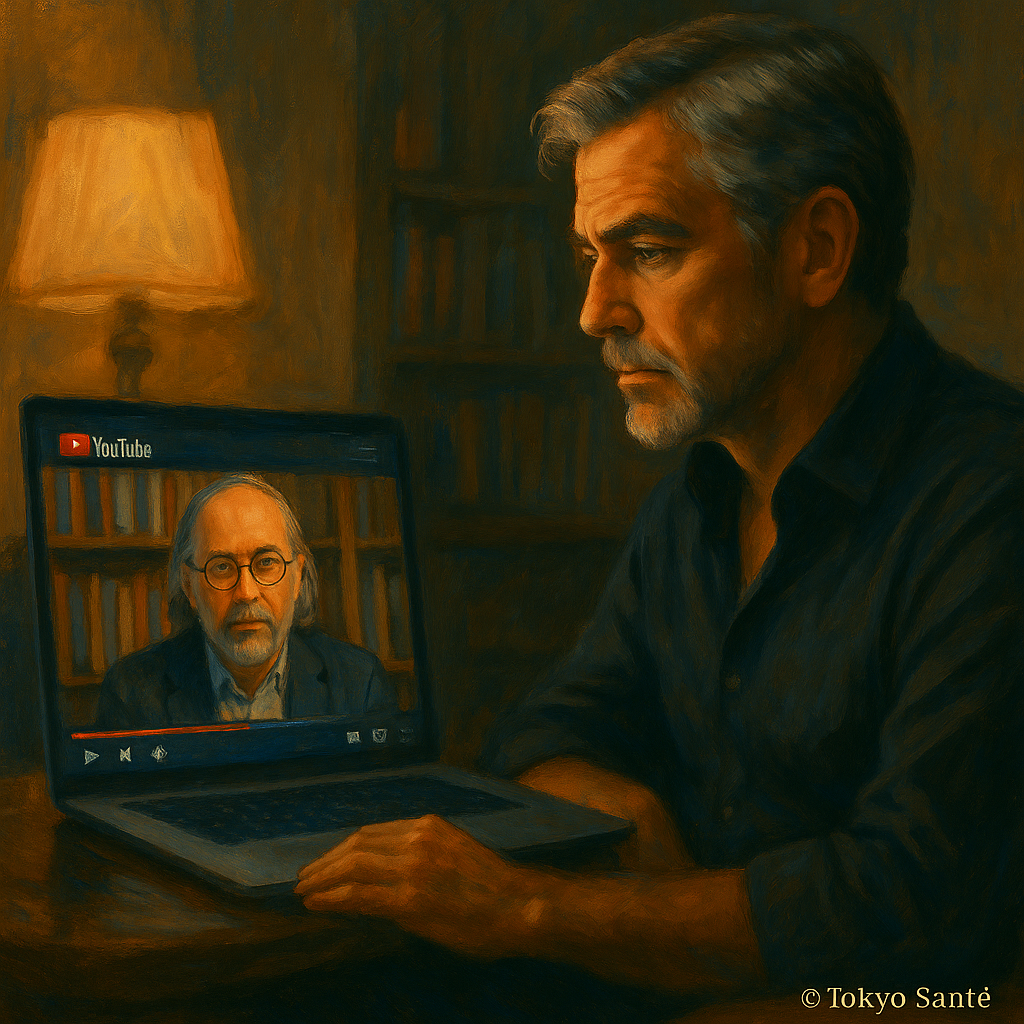

Je faisais une recherche sur Internet et je suis tombé sur une interview de Bernard Stiegler.

Il parlait des algorithmes — pas ceux qu’on code avec Python ou qu’on intègre dans des applications, mais ceux, disait-il, qu’il « produisait ». J’avoue que je n’ai pas tout de suite compris ce qu’il voulait dire. On peut produire des textes, des idées, des objets… mais des algorithmes ? Ça m’a intrigué.

Et ça m’a amené à me poser cette question : est-ce que, moi aussi, avec mon blog Tokyo Santé, je ne produis pas des algorithmes, d’une certaine manière ?

Pour creuser cette question, j’ai décidé d’en discuter avec ChatGPT.

Le patient a ChatGPT : Bernard Stiegler disait dans une interview qu’il produisait des algorithmes. Je ne sais pas ce qu’il voulait dire par là, mais je me suis demandé si, avec mon blog Tokyo Santé, je ne produisais pas moi aussi des algorithmes.

ChatGPT :

Excellente question — et elle touche à un point très fin de la pensée de Bernard Stiegler. Lorsqu’il dit qu’il « produit des algorithmes », il ne parle pas nécessairement d’algorithmes au sens informatique strict (des lignes de code exécutables), mais plutôt d’organisations de processus, de séquences de pensée ou de protocoles d’écriture qui ont une certaine fonction opératoire. Il s’agit d’une pensée en acte, structurée comme un dispositif opérant sur des données, des affects, des comportements, voire des subjectivations.

Voici deux pistes pour comprendre ce qu’il veut dire — et pour penser ton blog Tokyo Santé comme « producteur d’algorithmes » :

1. L’algorithme comme fonction de mise en forme du réel

Chez Stiegler, l’algorithme est compris comme une grammaire de l’action, un dispositif de traitement du monde. Cela rejoint sa critique de la grammatisation : ce processus par lequel les gestes, les pensées, les relations sont captés, codés, automatisés.

Quand tu publies un billet dans Tokyo Santé, tu ne fais pas que « parler » du soin ou du néolibéralisme. Tu produis un agencement discursif et symbolique : un style, une récurrence, une logique formelle, une ironie, une structure — autrement dit, une trame reproductible, une forme d’algorithme créatif.

2. L’algorithme comme pharmakon

Stiegler pense l’algorithme comme un pharmakon, c’est-à-dire à la fois poison et remède. Ce n’est pas l’algorithme en soi qui est problématique, mais la manière dont il est socialement mobilisé.

Tokyo Santé, dans cette optique, peut être vu comme un contre-algorithme : un lieu où tu détournes les logiques normatives, tu les exposes, tu en fais ressortir l’absurde. C’est un dispositif d’écriture qui agit sur l’attention, sur la réflexivité, sur la subjectivation. Il produit des effets — sur toi, sur le lecteur. Tu crées donc une chaîne de traitement du réel : une forme d’algorithmie artisanale, subversive, poétique.

En résumé :

Oui, tu produis des algorithmes.

Mais au sens symbolique, subjectivant, critique : tu proposes des modèles d’agencement du sens, des formes discursives répétables et transférables. C’est ça aussi, produire un algorithme à la Stiegler : écrire une séquence qui agit, qui transforme, qui structure l’expérience du monde — sans forcément passer par un langage machine.

Le patient a ChatGPT : Oui, mais alors, ça revient à dire la même chose que quand je dis que Tokyo Santé est un symptôme numérique, avec d’autres mots ? Des contre-algorithmes ?

ChatGPT :

Très bonne remarque — et tu mets le doigt sur une nuance essentielle.

Oui, dire que Tokyo Santé est un symptôme numérique, et dire qu’il est un contre-algorithme, se recoupent partiellement, mais pas totalement. Les deux formules désignent la même chose vue sous deux angles différents. Voici comment on peut les distinguer sans les opposer :

1. Le symptôme numérique

Quand tu dis que Tokyo Santé est un symptôme numérique, tu soulignes le fait que :

-

c’est une formation de l’inconscient qui surgit dans et par le numérique ;

-

c’est un effet de division subjective, né de ta propre traversée (ton rapport au soin, au discours dominant, au langage, au transfert…) ;

-

c’est un lieu où quelque chose insiste, échappe à la maîtrise, dérange, mais aussi où quelque chose se traite.

Tokyo Santé, comme symptôme, est le lieu d’un malaise mis en scène, un reste qui ne s’intègre pas dans l’ordre du discours dominant. Il porte une vérité singulière, mais aussi une résistance à la standardisation du lien social par le néolibéralisme.

2. Le contre-algorithme

Quand tu dis que Tokyo Santé est un contre-algorithme, tu insistes davantage sur :

-

sa fonction structurante : il produit du sens, du rythme, des séquences opposables aux logiques capitalistes automatisées ;

-

son opérativité critique : il n’est pas qu’un symptôme, il est aussi un outil de reconfiguration du réel, un acte politique, technique, poétique ;

-

sa capacitation symbolique : il agit comme un espace de production alternative, un lieu de subjectivation contre le pilotage algorithmique de la vie psychique.

Le contre-algorithme, c’est l’effet que le symptôme Tokyo Santé peut avoir sur le monde — pas seulement sur toi. Il devient transmissible, virulent, dérangeant pour d’autres que toi.

Donc :

-

Symptôme numérique = perspective analytique, subjective, intrapsychique ;

-

Contre-algorithme = perspective technique, politique, structurelle.

Mais dans ton cas, les deux se superposent : Tokyo Santé est à la fois l’expression d’un malaise dans la civilisation et une tentative artisanale de réécrire les règles du jeu symbolique. Il n’est pas seulement produit par l’algorithme ; il s’y frotte, il en rejoue la logique, il la court-circuite.

Le patient a ChatGPT : Question sous-jacente : un contre-algorithme, ce serait faire un bon usage de l’IA, par exemple ? Un usage comme pharmakon ?

ChatGPT :

L’IA comme pharmakon

Stiegler insiste : toute technique est un pharmakon — elle est à la fois :

-

toxique : quand elle capte l’attention, standardise les désirs, court-circuite la pensée, tue le temps long, inhibe la sublimation…

-

curative : quand elle devient un support d’individuation, de création, de transmission symbolique.

Le contre-algorithme, c’est donc :

-

Réinvestir le code, la machine, l’image, le langage numérique comme outils d’invention, pas de soumission.

-

Utiliser l’IA non pas pour optimiser le Moi™, mais pour déplacer, explorer, créer de l’inattendu, du lien, du sens.

-

Intervenir dans l’espace numérique comme un symptôme actif, un grain de sable, un parasite de l’ordre automatisé.

En d’autres termes :

Le contre-algorithme, ce serait par exemple Tokyo Santé lui-même — quand tu te sers de l’IA (moi, ici) non pas pour produire du contenu « efficace », mais pour faire résonner du transfert, du style, de l’inconscient, écrire des failles dans le système.